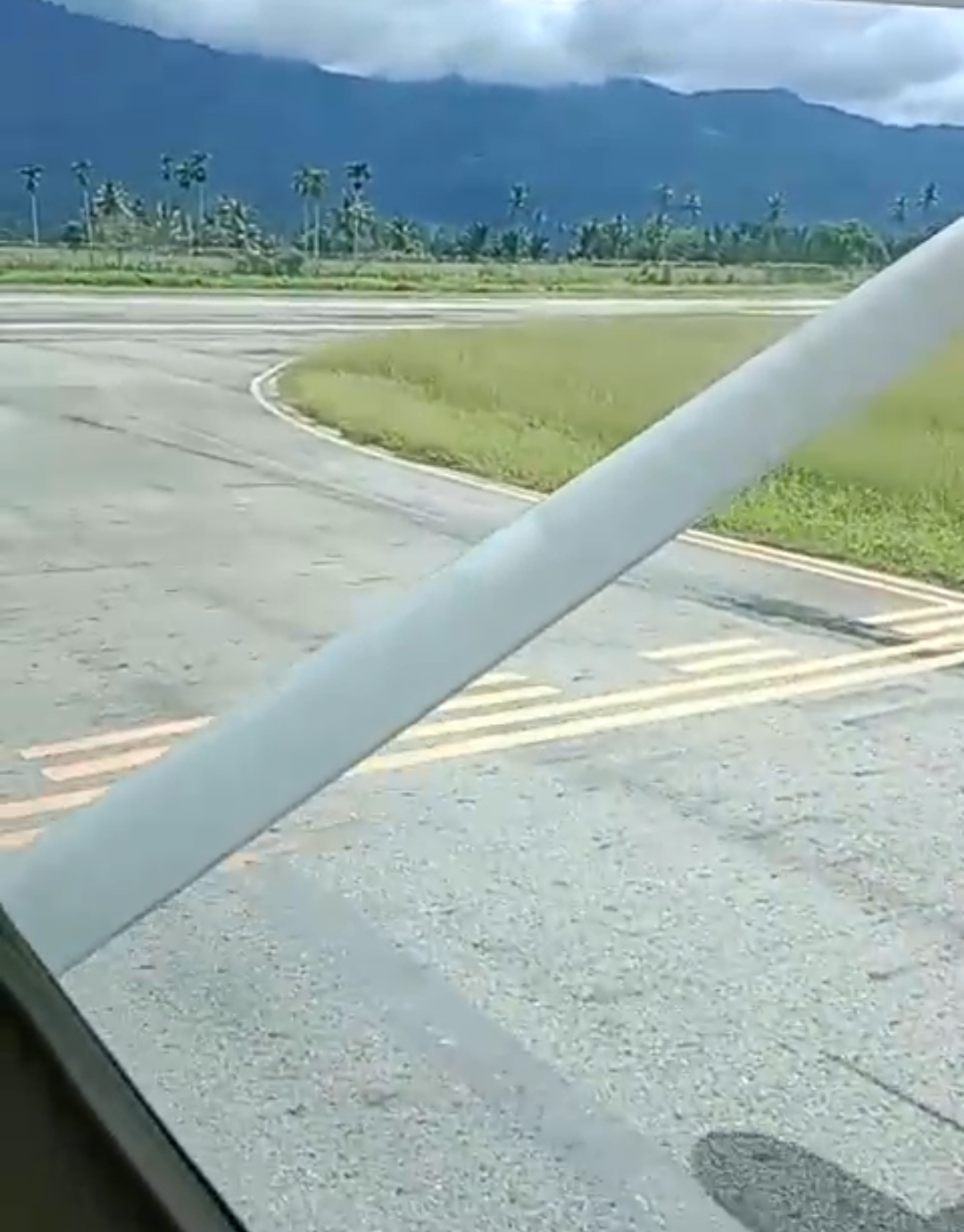

Gayo Lues, Aceh — Di kaki pegunungan yang menjulang, di mana Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) menjadi jantung ekosistem, tersimpan kisah getir masyarakat yang berhadapan dengan pagar-pagar administratif.

Pada Selasa, 5 Agustus 2025, Anggota Komisi V DPR RI, H. Irmawan, hadir di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, membuka kembali lembaran tebal sengketa lahan yang telah berlangsung turun-temurun. Kunjungannya bukan sekadar seremonial, melainkan respons atas laporan yang telah sampai ke Senayan:

suara warga yang merasa terancam kehilangan tanah tempat mereka hidup dan bertani.

Desa Marpunge menjadi saksi bisu pertemuan antara perwakilan rakyat dan masyarakat yang resah. Di sana, di antara hamparan hijau yang kini dipertanyakan statusnya, warga menyampaikan keluhan yang sama.

Selama beberapa generasi, tanah ini telah mereka olah, warisan dari leluhur yang telah membuka lahan jauh sebelum konsep Taman Nasional hadir. Namun, tiba-tiba, batas-batas imajiner TNGL mulai merangsek masuk, mengklaim lahan-lahan pertanian produktif dan bahkan area pemukiman sebagai bagian dari kawasan konservasi.

“Kami sudah tinggal dan menggarap lahan ini turun-temurun. Tiba-tiba diklaim sebagai kawasan TNGL tanpa ada sosialisasi yang jelas,” ungkap seorang perwakilan warga dengan nada pilu.

Pernyataan ini membuka kotak pandora konflik agraria yang kerap terjadi di Indonesia: pertarungan antara klaim historis masyarakat dengan klaim formal negara. Tanpa kejelasan, warga merasa terperangkap dalam ketidakpastian hukum, memicu kekhawatiran akan penggusuran dan intimidasi.

Irmawan, yang dikenal vokal dalam isu agraria, tak menyembunyikan kekecewaannya. “Tidak boleh ada warga negara yang dizalimi atas nama kawasan konservasi,” tegasnya, menggarisbawahi paradoks yang sering terjadi:

niat mulia melindungi alam justru berbenturan dengan hak dasar masyarakat.

Ia berjanji akan membawa temuan ini langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pihak TNGL. Tujuannya jelas, menuntut revisi batas-batas kawasan yang tumpang tindih dan mencari solusi yang adil bagi warga.

Kunjungan diakhiri dengan peninjauan lapangan yang teliti. Irmawan dan timnya tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengumpulkan data primer—mencatat koordinat, memotret kondisi lahan, dan mewawancarai warga secara langsung.

Tindakan ini menunjukkan keseriusan untuk menginvestigasi masalah ini dari akarnya. Data-data ini akan menjadi amunisi untuk mendesak penyelesaian konflik secara konstitusional, menjamin bahwa masyarakat di Putri Betung tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

Kasus di Putri Betung adalah cerminan dari tantangan besar dalam pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia.

Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk melindungi keanekaragaman hayati. Di sisi lain, ada hak-hak masyarakat adat dan lokal yang telah lama menetap dan bergantung pada lahan tersebut. Pertanyaan besarnya kini adalah:

mampukah pemerintah menemukan jalan tengah yang adil? Mampukah hukum konservasi berdamai dengan keadilan agraria, ataukah warga Putri Betung akan terus menjadi korban dalam sengketa yang tak berkesudahan? Jawabannya ada di tangan para pembuat kebijakan di Senayan dan KLHK, yang kini memegang laporan investigasi dari kaki Leuser. []